不登校は、突然ではなかった

小学4年生頃から、長男が「学校に行きたくない」と言い出しました。す

最初は「疲れてるのかな?」「友達と何かあったのかな?」と戸惑いながら、 とにかく話を聞いて、励まして、なんとか学校に戻れるように…と私も必死でした。

でも、日に日に顔が曇り、涙を溜めて登校を拒否。楽しそうだった習い事も休みがちに。 心も体もどんどん元気をなくしていく息子を見て、 私は「これは、ただの“さぼり”や“ワガママ”なんかじゃない」と、ようやく気づきはじめました。

小さかったころの姿を、思い返すと…

ふと息子の幼い頃を思い出すようになりました。

保育園の運動会では、入場行進のときに毎年泣いていました。 年少も、年中も同じ。 大勢の保護者の視線を感じた瞬間、足が止まり、ポロポロと涙がこぼれてくる。 本人もうまく理由を言えず、一緒に入場する先生にしがみついていたのを思い出します。

小学生になって参加したサッカー体験でも、 「やってみたい!」と自分から言い出したのに、 いざグラウンドに入り、大勢の子どもたちに囲まれて、笛の音が鳴り響いた途端、 顔をこわばらせて、私のもとに駆け寄ってきました。 泣きながら抱きついてきて、そのまま最後まで戻ることができませんでした。

私が信じていた「体験=いいこと」

私は 新しいことへの物怖じが強く、いつも不安と慎重さが先に立つタイプでした。それは、自分が体験の少ない子ども時代を過ごしてきたせいかと思っていました。

だからこそ、「うちの子には小さいうちからたくさんの体験をさせたい」 「いろんな経験を通して、自信をつけてほしい」と願っていました。

無料のイベントを見つけては申し込み、 親子でワークショップや地域の催しに参加することを大切にしてきました。

でもそれは、にいすけにとっては刺激の多い日々だったのかもしれません。

好きなこと苦手なこと

にいすけは、体験そのものが全部苦手だったわけではありません。

少人数で落ち着いたものづくりのイベントや、 自分のペースで進められる静かなワークショップなどは、 楽しそうに参加していました。

絵を描いたり、粘土で形をつくったり、細かい作業に集中しているときの顔は、 とても穏やかで、安心しきった表情をしていたのをよく覚えています。

つまり、彼にとって苦手だったのは、 “体験そのもの”ではなく、“その場の環境”や“人数”や“空気感”だったんです。

HSCという言葉に出会って、すべてがつながった

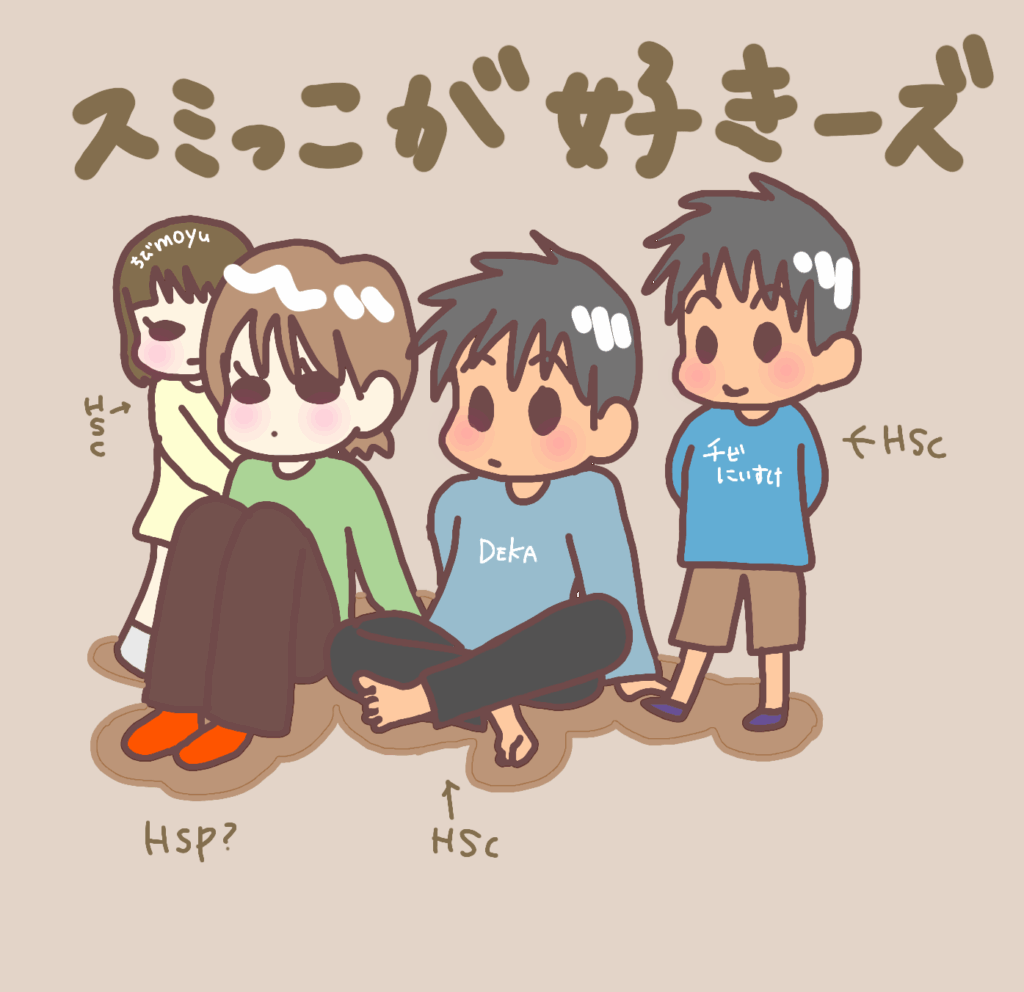

不登校になり出会ったのが「HSC(ひといちばい敏感な子)」という言葉でした。

HSCという言葉は、アメリカの心理学者エレイン・N・アーロン博士が提唱した概念です。詳しくはこちら(外部リンク):繊細すぎる子どもHSCって?特徴と子育てのポイントを紹介!(一般社団法人 日本産業カウンセラー協会)

✔︎ 人の気持ちに敏感

✔︎ 音や光など、刺激に弱い

✔︎ 感情の波が大きく、涙もろい

✔︎ 集団の中で緊張しやすい

✔︎ 変化や初めてのことが苦手

どれも、まるでにいすけのことのようでした。

「怖がり」「打たれ弱い」性格だと思われてきた部分が、 実は生まれ持った“特性”だったのかもしれない。 それに気づいたとき、私はやっと彼の感じ方を受け止められるようになった気がしました。

特性は「持って生まれた傾向」

性格は「経験で形づくられた人柄」

「がんばれ」じゃなく「休んでいいよ」が必要だった子

学校に行けない日が続いていた頃、私はつい「あと少しだけがんばってみよう?」と言ってしまっていました。

でも今ならわかります。 息子はもうずっと前から、限界を超えてがんばっていたということ。

「ちゃんとしなきゃ」「迷惑をかけちゃいけない」 そんな気持ちに押しつぶされて、心も体もクタクタになっていたんだと、やっと気づきました。

不登校は、逃げではなくて、自分を守るための“勇気ある選択”だったと思っています。

私自身の幼少期を振り返って思うこと

そんなふうに息子のことを考えていたら、 ふと、自分の子ども時代のことも思い出しました。

私は昔から、人見知りレベルSSランク・内向的レベル100なタイプで、 あまり人前に出るのが得意じゃなかった。

今思えば、「体験が少なかった」というより、 あえて“そういう環境に置かれなかった”のは、母なりの配慮だったのかもしれない——そう思うようになりました。

あの頃の私も、無理して表に出るより、 静かに安心できる空間で、自分らしく過ごすことが大切だったのかもしれない。 それに気づけた今、私はやっと「親がしてくれたこと」が見えるようになりました。

そして今、伝えたいこと

今はまだ、完全に元気を取り戻したわけではないし、 これからも浮き沈みがあると思います。

でも私は、もう「無理をさせてがんばらせよう」とは思いません。

「休んでもいいよ」

「そのままでいいよ」

「あなたは、あなたのままで大丈夫」

そう伝え続けていきたい。

繊細さは、決して欠点なんかじゃない。 それは、人の痛みに気づける“強さ”であり“才能”だと、今では信じています。

あとがき 〜チビにいすけへ、そして今のデカにいすけへ〜

そういえば、運動会でにいすけが涙をこぼしたとき、 私は「慎重派だからかな?アラアラ〜」なんて、のんきに見ていたんですよね。

今ならわかるよ、チビにいすけ…… あのとき本当は、すごく不安だったんだよね。 しんどかったのに、よくがんばってたね。 無理させちゃって、ごめんね。

でも今の“デカにいすけ”はというと…… 何かに誘っても、 「いや、行かん。」 と即答できるくらいには、しっかり自己主張できるようになりました🤣

そうやって、ちゃんと「自分の気持ち」を言えるようになった君が、私は大好きだよ。

☘️ まとめ

息子が不登校になったことで、 私はようやく、彼の特性と向き合うことができました。

あの涙も、あの不安も、すべては「気づき」のきっかけだった。 そう思えるようになった今、 私はこれからも、子どもたちの“その子らしさ”に寄り添っていきたいと思っています。

❀moyu❀

医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。

継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。

医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊

オススメ記事⇩⇩

⇩HSC・起立性調節障害(体位性頻脈症候群)ありのにいすけが、修学旅行「だけ」行けた理由 のブログはこちら⇩

⇩小児心身症外来の医師から教えて貰った「不登校の段階」についてのブログはこちら⇩