「頑張ればできるよ」「ちょっとだけやってみよう?」

そんな言葉を、私はどれだけ口にしてきたんだろう。

でも、小児心身症外来の先生のこの言葉に、私はハッとさせられた。

「頑張りの上限設定をする。絶対にそれを越えて頑張らせない。大人も絶対に約束を守ることが大切。」

実際に「小児心身症の診療ガイドライン(2021)」では、“子どもの心理的負担を軽減する生活調整”の大切さが強調されています。

先生の言葉を、にいすけと共有してみた

にいすけと私の通院は、いつも2人きり。

田舎なので高速道路を使って片道小一時間。

正直しんどいけど、この道中が意外と「いい2人時間」だったりもする。

帰り道、運転しながら聞いてみた。

「今日の先生の話、どう思った?あのやり方、やってみたいって思った?」

にいすけは、少し考えてから言った。

「うん、(上限設定が)決まってたら安心しそう。」

起立性調節障害やHSCの子どもには、“頑張る”より“安心できる環境”が力になるとされています(『ひといちばい敏感な子』エレイン・アーロン著)。

だから2人で、具体的な“登校の上限設定”を考えた

その日の帰り道、にいすけと一緒にこんな約束をした。

・登校は、私と一緒に行く

・時間は9時〜頑張ったとしても11時まで

・給食は食べない

・教室に入るかは、その時の様子で決める

・大人は上限を引き上げない(ここ大事)

・子供が上限を越えそうでも、ひとまず制限して守らせる

・上限を上げる時は一緒に話して決めてから

この内容を

「小児心身症外来の先生からの指示」として学校にも共有し、協力をお願いした。

小学校のときは、こうして話す機会も多く、柔軟に対応してもらえていた。

中学校では「安心できる場所」があっても、行けない日々

中学生になってからは、発達支援教室への登校を目標にしていました。

ここには保育園時代の友達も居て、何度か登校出来た時、「こんな場所があって良かった!ここなら行けるかも!」とにいすけも喜んで居たから。

でも、「続けて行ける」にはなかなか繋がらなかった。

私はにいすけが「行けたら行きたい」と言うので、毎朝「今日はどうする?」と聞き続けていました。

けど、いつしかそれが親子共々プレッシャーになっていたのです。

そんな疲れの溜まってきた日、にいすけの口から、「オレの人生意味ない」なんて聞かれ、「またやってしまった…」と激しく反省しました。追い詰めたい訳じゃないのに、期待が勝ってしまっていた…。

にいすけも私も、疲れていたのです。

「上限設定」を再び思い出す

そんな日にふと思い出した。

あの先生の言葉。

「そうだ、頑張りの上限設定をしよう」

それからにいすけと話し合って、一旦「2週間は休む」ことを決めた。

しっかり休んだあと、改めて聞いてみた。

「どうしたい?休みたい?行けそうなら行きたい?」

するとにいすけは、

「行けたら行きたい」

と答えた。

上限設定による安心感

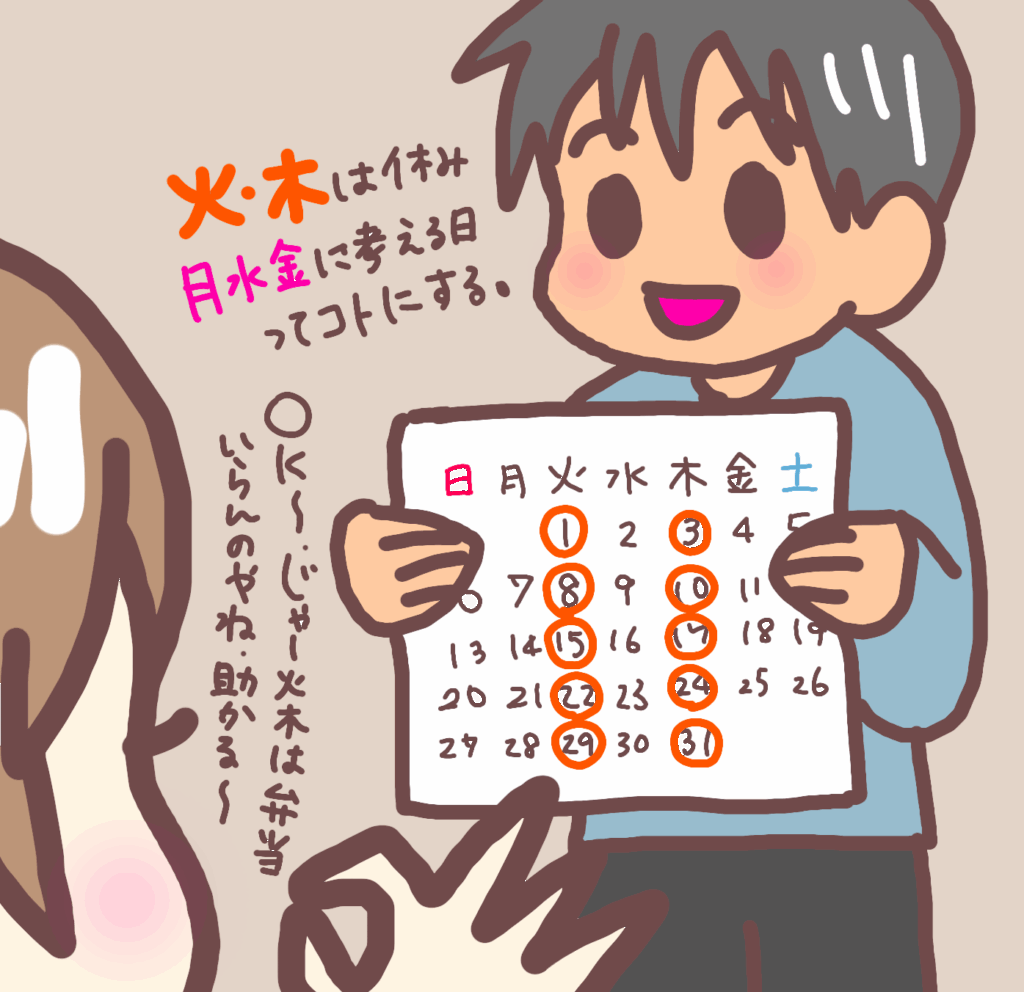

毎日毎日の声かけは、今までの経過を見ても効果的とは言えない。声かけする日を予め決めよう、ということにしました。

「月水金だけ登校を検討」「火木は絶対に休み」と、曜日で上限設定をしました。

正直、行けてはない。けど、それでいい。

“行く・行かない”より大切なのは、心の穏やかさ。

上限設定をしたことで、「今日どうする?」を毎日聞かれない安心感が生まれたのか、にいすけの表情も、家での様子も、少し落ち着いてきました。

文部科学省も、“本人が安心できる範囲で登校ペースを調整すること”を支援の柱としています(不登校児童生徒への支援の在り方 令和5年)。

頑張りすぎなくていい。信じられるルールがあればいい。

子どもにとって「どこまで頑張ればいいか」が分かるのは、とても大事なことだと感じました。

そのラインがはっきりしていないと、ずっと不安なまま走り続けることになる。

上限を一緒に決める。

そして大人が絶対にそれを守る。

その信頼こそが、次の一歩につながるのだと思いました。

心の専門家も、信頼できる大人との間で「安心できる枠組み=安全基地」を持つことが、子どもの挑戦意欲を育てると言います(ボウルビィの愛着理論)。

あと実は、親も楽になる。うちは給食は断固拒否(多分集団の中で食べると想像してるのかな)だから、登校するなら弁当持参🍱

(休みなら手抜き。ご飯炊き&食器洗いは任せるスタイルw)

登校すんのかしないのか分からず作る弁当はストレス…!フリーの日があるのは私も楽なのです。

🌱最後に

「不登校 上限設定」→「挑戦しない」ということではなく、

「安心して挑戦できる環境を整える」ということ。

もし、今お子さんの「頑張り方」に悩んでいる方がいたら、

一度“頑張りの上限設定”を一緒に考えてみてください。

それが、その子の「がんばりたい」気持ちに火を灯すかもしれません。

❀moyu❀

♥オススメ記事⇓⇓

⇩不登校の原因として多い理由・にいすけの不登校への誘因を考察したブログはこちら⇩

⇩小児心身症外来の先生から聞いた「不登校の段階」のお話はこちら⇩