「また、あの夢見た…」

長男が6年生のとき、スクールカウンセラーさんとの会話の中で、ふと思い出したように語った夢――。

毎回同じ様な展開の悪夢らしく、これは潜在的な何かが影響するのかな、と思いました。

Contents

幼児期からの“叫び声”と、つながった

そのとき、私は思い出しました。にいすけが幼い頃、夜中に突然叫び出すことがあったことを。

目を開いているけど、意識はどこか遠く。私の呼びかけには反応せず、数分叫んだあと、ストンと寝息に戻る。

あれは「夜驚症(やきょうしょう)」だったのだと思います。

夜驚症とは?

夜驚症は、深い眠り(ノンレム睡眠)中に突然叫んだり泣き叫んだりする症状で、多くは5〜7歳の子に見られます。本人に意識はなく、翌朝には覚えていないことがほとんどです。

──(岩波明『こどもの精神医学』, 2016)

にいすけの場合は、小1〜小4ごろまで時々見られました。その後も眠りの浅さや寝汗、中途覚醒が続き――そして6年生で、“あの夢”が繰り返されるようになったのです。

夜驚症になりやすいタイプの子

調べてみると、感受性が高くて繊細な子(HSC気質:ブログはコチラ)や、ストレスを内にため込みやすい子が、夜驚症を起こしやすいということが分かってきました。

🧠夜驚症が起きやすい傾向

✅️HSC(Highly Sensitive Child)気質

✅️寝つきが悪い/中途覚醒が多い

✅️感情表現が苦手/我慢しがち

✅️日中に不安・緊張・怖さを抱えている

✅️起立性調節障害や自律神経の乱れがある

「敏感な子どもは“静かに”苦しみ、夜にそれが表出する。睡眠は心のセーフティネット。そこで崩れる子は、日中の感情に言葉を与えられていないことが多い」

──(高橋知音『敏感すぎる子の安心な育て方』, 2021)

もろ長男のことやん…😳

にいすけの夢の内容

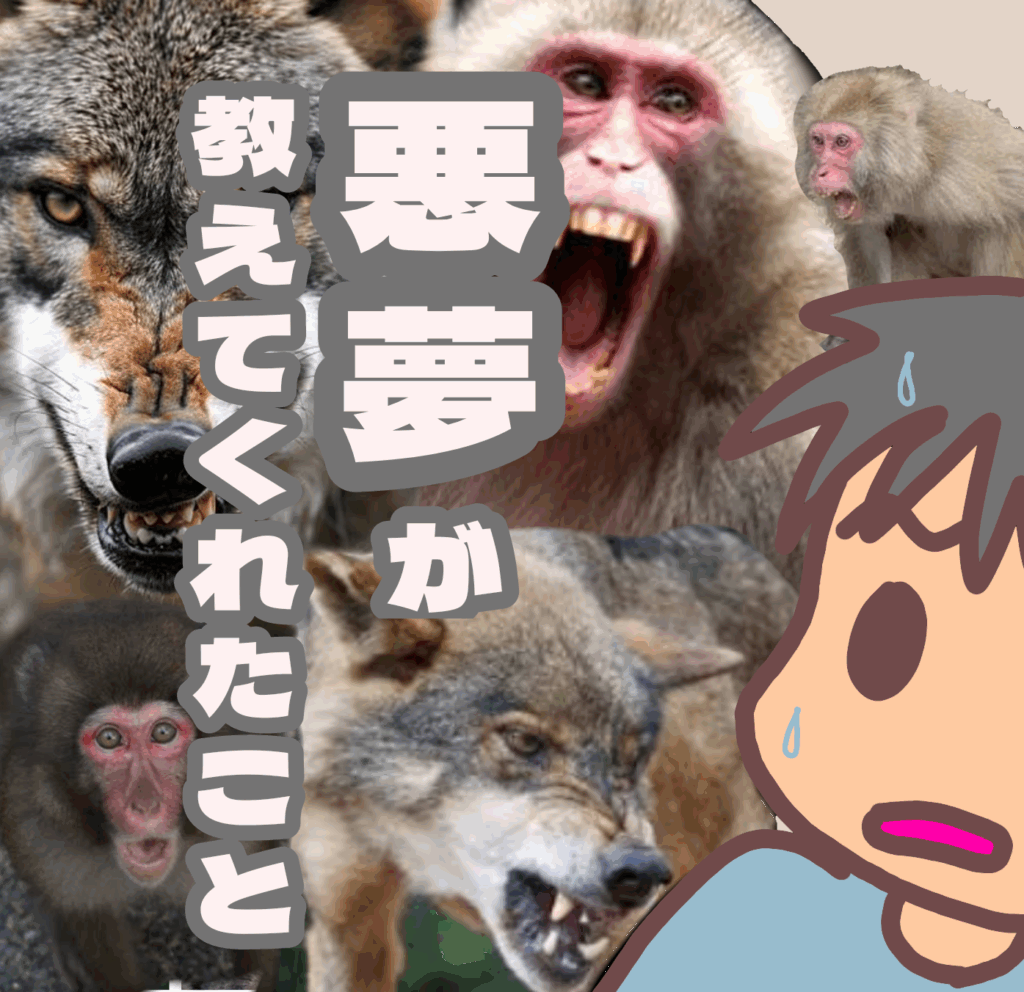

にいすけが繰り返し見る夢の舞台は、赤・黄・青の三色の鉄棒が並ぶ遊び場です。そこには3匹の猿がいて、遊びながらその場にとどまっています。

にいすけは、高い場所から見ている視点。

突然、巨大なトラックが現れ、石炭をガラガラと落とし始めます。石炭は猿たちのいる遊び場を覆い、生き埋めにしようとします。猿たちは必死に逃げようとしますが、一匹の猿がにいすけの前に飛び出し、彼を襲いかかろうとします。

その猿は、どこからか現れたオオカミに襲われ食いちぎられてしまう。オオカミはさらににいすけに襲いかかろうとします。夢は猿が襲う直前やオオカミに襲われる恐怖の最中で終わることが多く、強い不安を残します。

夢の内容に対する解説

この夢は、にいすけの心の中にある不安や恐怖、抑圧された感情を象徴しています。赤・黄・青の鉄棒は安心のはずの場所の揺らぎを示し、3匹の猿は複雑な感情の象徴です。石炭を落とすトラックは大きなストレスや圧力を表し、猿が襲う場面は抑えきれない感情が自分自身を苦しめていることを示しています。オオカミは心の中の脅威や恐怖を表します。

このような夢は、心の深い部分からのメッセージであり、ただ怖がらずにその声に耳を傾けることが、回復への第一歩です。

繊細なHSCと自律神経の不安定さ

にいすけは敏感で繊細なHSC(Highly Sensitive Child)タイプです。刺激に対して強い反応を示しやすく、自律神経系が不安定になりやすい傾向があります。

そのため、心の疲れが体調不良として現れやすく、起立性調節障害(体位性頻脈症候群)という症状も出ています。これは、朝起きられない、動くと脈が速くなる、疲れやすいという特徴があり、単なる怠けや甘えとは異なる自律神経の機能不全です。

夜驚症や怖い夢も、こうした繊細な心身の状態の現れのひとつと考えられます。

繰り返す悪夢への対策「ナイトメアセラピー」

「ナイトメアセラピー(Nightmare Therapy)」は、悪夢の頻発やPTSDに関連する夢の問題に対処するための心理療法の一種です。日本語では「悪夢療法」や「悪夢治療」と訳されることもあります。

代表的な手法には以下のようなものがあります:

🔴イメージリハーサル療法(IRT:Imagery Rehearsal Therapy)

内容:悪夢のストーリーを思い出し、安全なものに書き換えてリハーサル(繰り返し想像)する。

目的:夢の中での無力感・恐怖を減らし、脳に「安全なスクリプト」を再学習させる。

対象:PTSDやトラウマ性の悪夢に非常に効果的とされている。

文献例:

Krakow, B. et al.(2001)「A controlled study of imagery rehearsal for chronic nightmares」

にいすけもこの療法を用いて、「猿たちが安全に逃げられたら」「猿がにいすけを襲わず仲良く遊んでいたら」「オオカミが優しい守り神だったら」という安心できるシナリオを考え、寝る前にイメージするといいのかなと思います。

📝毎日悪夢を見る原因は?病気の可能性とつらい症状を改善する対策

スクールカウンセラーさんの言葉

「誰がそばにいたら安心できるかな?」

「どんな場所なら怖くないかな?」

寝る前にそういうイメージを心に浮かべてから眠ると、悪夢が少しずつ変化していくことがありますよ。

“夢の中に安心を持ち込む”という発想。それは、彼の心を自分で守る力につながるヒントなのかもしれません。

医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。

継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。

医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊

親としてできること

夜驚症のときは、無理に起こそうとせず見守る

日中に安心して感情を出せる環境づくり

「夢って、変えてもいいんだよ」と安心イメージの練習をしてみる

「怖い夢はダメ」ではなく、「そこに込められた気持ちを知ろう」と寄り添う

あとは、繊細な子たちは寝具の触り心地などのハード面を整えるのも手かなと思います。

うちのにいすけも、抱きつくと安心なようで、抱き枕を愛用してます。⇩

最後に

夜中に叫ぶ声。繰り返す悪夢。

「どうしてこんなことが起こるんだろう」と思っていた時期もありました。恥ずかしながら夜驚症を知らなかった時は、寝ぼけて怖がっているだけだと思い、揺さぶり起こそうとしたり大きな声で呼びかけたりしていました😅

でも今は、忘れた頃にやってくる夜驚症もすべて、にいすけの心が何かを伝えようとしていたサインだったのだと感じます。

夢を怖がるのではなく、その中にある「伝えたかったこと」に気づけたとき、子どもはきっと――夢の続きを、自分で変えていけるようになるのだと思います。

まだまだ自律神経も不安定で、寝るのも下手くそなにいすけ。一緒に悪夢対策を刷り込むことで乗り越えてほしいなと思います。

❀moyu❀

参考文献一覧

岩波明(2016)『こどもの精神医学』講談社現代新書

高橋知音(2021)『敏感すぎる子の安心な育て方』主婦の友社

オススメ

⇩HSC(人一倍繊細な子)についてのブログはコチラ⇩