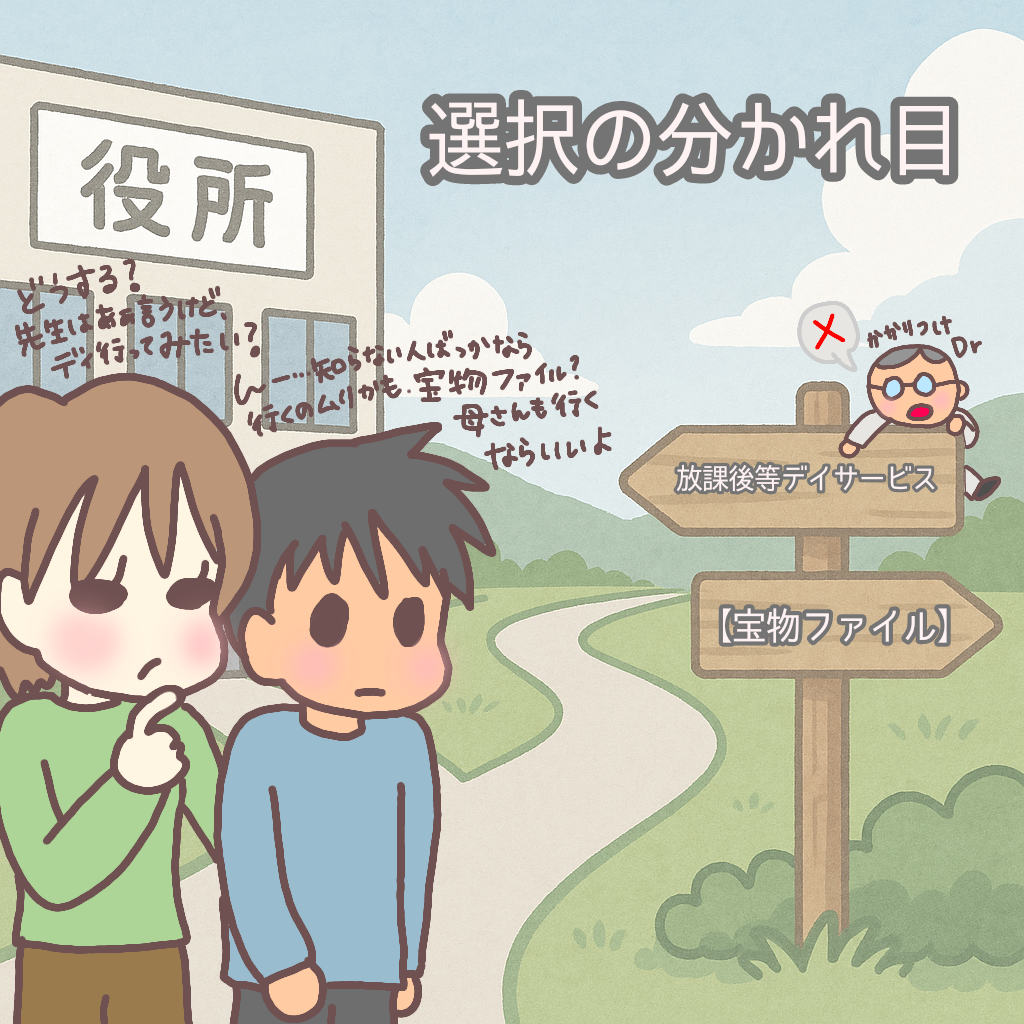

制度に沿えば利用出来るはずが、現場では線引きがあります。

「診断書は書けません」の一言で、わが家は立ち止まりました。

でも、道はひとつじゃない――子どもの心に合う支援へ、方向転換。

はじめての「宝物ファイル」と、家での小さな実践を書き残します。

はじめに

私は日頃から、不登校の子どもを前に、

「不登校への理解のある味方を増やしたい」と思っていました。

そんなある日、心理師さんから「放課後等デイサービスも、不登校児に対応してくれる所があるよ」と聞きました。

私は、放課後等デイサービス=発達障害児の支援サービス、と認識していたので、『不登校児にも対応してくれるんだ!』と一筋の光のように感じました。

不登校の子が、放課後等デイサービスに通って徐々に元気になっていったエピソードや、居住地で大人気な事業所の口コミを聞き、その期待感は膨らんでいきました。

サービスの利用までの流れ

するに当たり、

サービス利用までの流れ

- 📝 相談事業所への相談

- 🩺 かかりつけ医の診断書依頼

- 🏢 役場へのサービス利用申請

- 📑 サービス事業所との契約

という行程が必要とのこと。

支援センターに相談したり、見学の申し込みもしてみました。

期待と不安、口コミで見えた“希望”

最初に放課後等デイサービスの存在を教えてくれた心理師さんも、支援センターの方も、居住地のデイサービスを利用する不登校児の事例を聞かせてくれました。

皆自分のペースで利用し、居場所を確保出来たという、成功事例のお話です。

正直、デイサービスへの期待は膨らんだし、1箇所見学出来たデイサービス(にいすけは場所・人見知りの為拒否)も、雰囲気が良く個室もあり、好印象でした。

でもその後、小児心身症外来の先生に相談した際、こう言われたのです。

制度の壁にぶつかった日

不登校支援も“している”とはいえ、専門家がいるわけではない。

診断がついていないお子さんに診断書は書けませんよ。

…正直、ショックでした。

不登校の診断で利用できると思っていたし、希望を持っていた分、落ち込みました。

居住地では利用可能だと案内されたことを再びお伝えしたものの、先生の答えはNO。

不登校支援施設の集う研修にて、市町村から、対象ではないと強く言われているとのこと…。

居住地は人口片手万人。病院があるのは両手万人。田舎と栄えている所で、支援対象にズレがあるのかもしれない。

特に、診断は無いけど【困り感】を持つ、制度に挟まれた層にとって、そのズレは断崖絶壁のようです。

でも先生の一言で、考えさせられました。

無理に「〜疑い」で制度を使っていたら、“本来の対象”からずれていたかもしれない。

それに、親の焦りで子どもに無理をさせてしまうところだったかもしれません。

私は、専門家がきちんと線を引いてくれたことで、方向転換することが出来ました。

すすめられたのは「宝物ファイルプロジェクト」

かかりつけ医から『対象では無い』と言われたことを、支援センターで報告しました。

そこですすめてくれたのが、

「宝物ファイル」のプログラムでした。

📝自己肯定感を高める子育てを目指すなら | 株式会社子どもの笑顔

発達障害の診断がなくても、不登校でも、

「心の土台である、自己肯定感を育てる」ことを目的にしたプログラム。

──実際に、にいすけと一緒に参加することにしてみました。

初回、にいすけはド緊張。

思考停止で「クルクル🌀🔃状態」。

質問に答えるのも一苦労で、言葉がなかなか出てこない。

私はそっと、「〇〇はよく食べるよね〜」なんてヒントを出しながら隣で付き添い。

でも、シールやマステでファイルをデコる時間になると、

ちょっと笑顔も見え始めて。

終わる頃には「またやりたい」と言っていました。

帰り道、本人いわく──

「今日は考える力、3%くらいしか働いてなかった」って(笑)少な🤣過緊張状態で終えた初回なのでした。

「宝物ファイル」ってなに?

「宝物ファイル」は、元・小学校教諭の岩堀美雪さんが考案した、

子どもの自己肯定感を育てるためのプログラムです。

子ども自身の「好きなこと」「得意なこと」「自分らしさ」などをノートやファイルに書き留め、

それを大人が「いいね」と受け止めていくことで、

「自分って、けっこういいやつかも」と思えるようになっていきます。

⚠宝物ファイルは、始めたばかりです。今後も引き続き参加する予定です。

✅️「宝物ファイルの考え方をもっと知る」▶

岩堀美雪のお母さん教室 [ 岩堀美雪 ] (楽天で見る)

家でもノート、はじめました

プログラムに参加したあとから、家でも“まねっこノート”を作りました。

目的は、「自己肯定感の種まき」。でも、かたくるしいことは一切なし。

最初のテーマは【好きなもの・好きなこと】。

子どもたちと一緒に、夜ノートに書き出してみました。

これ、好きだったよね。

この前、これでめっちゃ笑ってたよね。

そんなふうに、声かけをしながら、

自分に目を向ける時間を、家でもゆるくやってみました。

にいすけはなかなか言葉が出てこず、スマホで検索をしながら書いたりします。

ぼくは〇〇

あぁ!それオレもあるね。□□もあるわ

なんて話しながら。

大事なのは、正解を求めないこと。

大人の理想を押しつけないこと。

「ありのままを書いていい」と思える場であること。

今日書けなくてもいい。

忘れてもいい。

でも、“またいつでも戻ってこれるノート”でありたい。

最後に:焦らず、でもあきらめず

不登校の子育てには、

「制度のはざま」でモヤモヤすることがたくさんある。

でも、制度以外にも“その子に合う支援”を選べる。

私もまだ、親として迷いの中にいます。

『これてよかったのかな?』

『もう少し背中を押したほうがよかった?』

毎日思ってるかも😅

でも「自分で考えて、自分で動いて、子どもの心に合うものを探す」そして、『最終的にはにいすけに選ばせる』時に失敗も遠回りもあるけど、本人が自分で【選んだ】からこそ【前に進む力になる】。

その道のりは、間違ってなかったと思えています。

制度に合わない=支援がない、ではない。

医師の線引きが、わが家の“合う支援”を見つける転機に。

小さく始める「見える化」と承認が、自己肯定感の土台になる。

❀moyu❀

医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。

継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。

医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊

オススメ記事

✅️自分で【選ばせる】ことはとても大切です。保育園の先生が教えてくれた、育児の指標を綴ったブログです⇩

✅️【体験談】子どもが受けた暴力と親の対応〜安心して登校するための手紙