〜マインドフルネスって、あとから知ったけど実はもうやってた〜

離婚、不登校、そして感情がうまく分からなかった過去の自分。

今思えば、あの頃の私は

「生きるために感じることを止めていた」のかもしれません。

このブログでは、そんな私がどのようにマインドフルネスに出会い、

不登校の息子とともに

「感情に目を向ける練習」を始めたエピソードを綴ります。

モラハラの渦中では「感情を感じない」ことで自分を守っていた

「いつまで耐えるんだろう、私…」

そうやって、外側から自分を眺めるようにして過ごしていたあの頃。

怒りも悲しみも、感じてしまえば壊れそうで、

“感情にフィルターをかけて”麻痺させていました。

離婚後に感じた「心の穴」

モラハラから抜け出し、自由になったはずなのに…

私の心にはぽっかりと穴が開いたような感覚がありました。

『モラハラ環境に生きた人たち』という本の中で、すとんと胸に入った言葉があります。

「モラハラ環境から脱出したあとこそ、傷は痛みだす」

「感情を麻痺させていた心が、ようやく機能し始めた証拠」

これは、モラハラを受けていた環境から離脱した後に湧き出てくる『強大な不安感』に対する心理士さんの説明です。(モラハラ本についてのブログはコチラ)

安全地帯で心から安心出来て初めて『自分の心』と向き合えるのかな。

まさに欲求5段階説😳

マインドフルネスって、後から知ったけど…実はやってた!

「マインドフルネス」という言葉を知ったのは最近です。

でも振り返ってみると、離婚や不登校という人生の転機において、私は自然とこんなことをやっていました。

- 子どもの今の気持ちに集中する

- 自分の感情に気づき、否定しない

- 「正しいかどうか」ではなく、「心に必要なこと」を選ぶ

これってまさに、マインドフルネスの実践だったんですよね。

簡単にわかる「マインドフルネス」とは?

マインドフルネスとは、「いまこの瞬間」の体験に意識を向けること。

過去の後悔や未来の不安ではなく、

「今、自分が何を感じているか」に気づく練習です。

たとえば…

- 「私は今、不安なんだな」

- 「緊張してるんだ」

- 「泣きたい気持ちがある」

と、自分の感情に名前をつけてあげるだけでも大丈夫◎

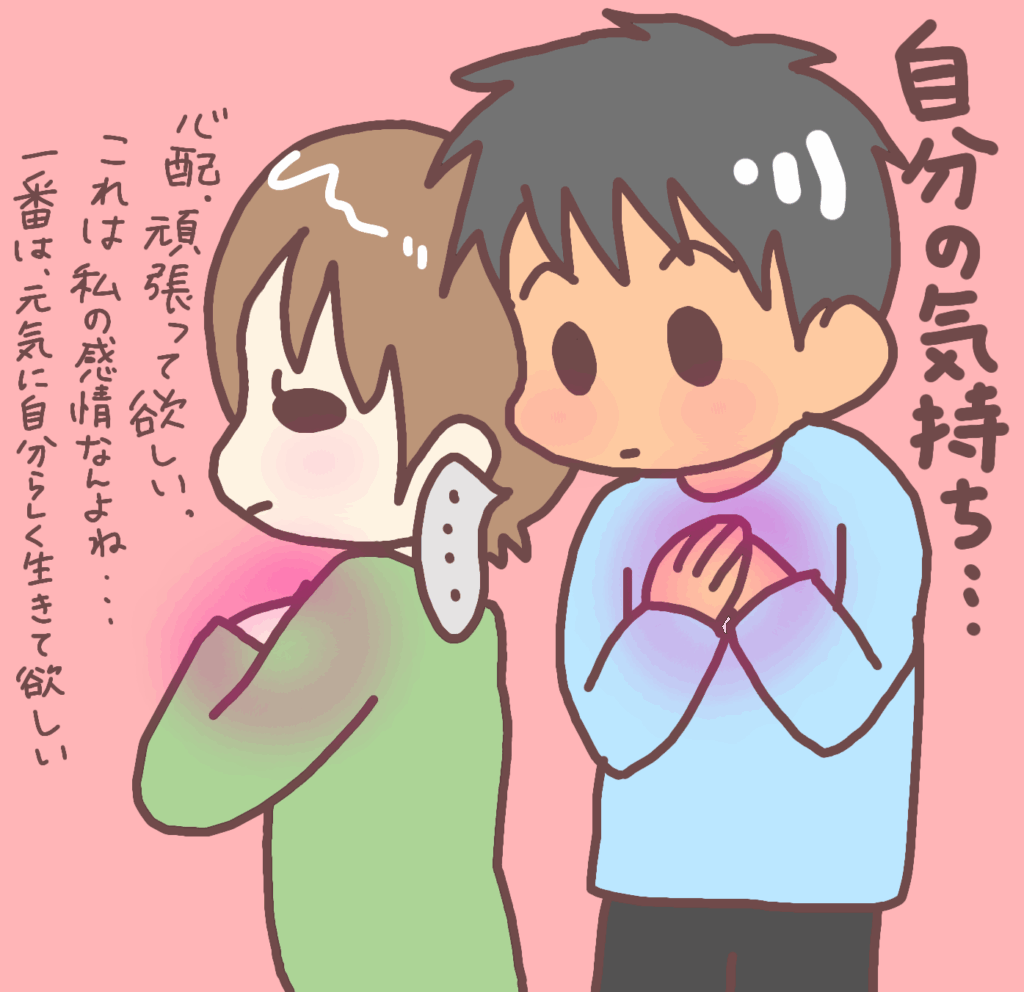

息子とのやりとりで学んだ「感情を言葉にする力」

長男は小学5年生の終わりから不登校に。

「学校に行かなくていいよ」と言えたあと、私は彼に「どうしたい?」と聞くようにしました。

でも最初は、「分からん」と答えるばかり。

気持ちが分からないって、実はすごく不安なことなんですよね。

答えやすくなるよう“問い方”を変えてみた

私はこんな工夫を始め

行けなさそう?頑張りたい?って聞くと、少し考えて、ポツリと答えてく

行くかどうか考える日を、月・水・金だけにしてみるのはどう?

火・木はお休みの日って決めて、考えないようにするのもアリだよ

最近しんどいなら、いっそガッツリ休むのも手だよ。

1週間とか、2週間とか、1カ月とか、自分で期間決めてみる?

すると、少しずつですが、にいすけの口から

「こうしようかな」

「今日は休む」

というような言葉が出るように。

自分の気持ちに向き合い始めたサインでした。

親子で「感情の修行中」

今も私たちは、

「自分の感情に気づいて、言葉にする」練習中です。

これは、かつての私自身ができなかったことでもあり、

今こそ向き合い直しているのです。

⇩マインドフルネスについて書いてある記事はコチラ⇩

おわりに

マインドフルネスとは、

「がんばる自分をもっとがんばらせる」ためのものではなく、

「今の自分にそっと寄り添う」優しい在り方。

私は、これからも子どもたちと一緒に、

心の声に耳を澄ませながら生きていきたいと思います🌿

あなたへ小さな問いかけ

あなたは今、どんな気持ちですか?

「本当はどう思ってる?」って、自分にそっと聞いてあげてくださいね。

勿論、安心出来る場所で、ですよ😚

医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。

継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。

医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊

⇓オススメ記事⇓

⇩モラハラ環境にいると、自分の気持ちに鈍麻になり言葉にするのが難しくなったりします。そんな時に出会った一冊の本が、私の感じていた違和感や苦痛を代弁してくれたのです(ブログはコチラ)⇩