最近ふと、保育園の先生から言われたある言葉を思い出しました。

不登校になった長男のサポートを続けてきた中で、私はずっと「信頼」と「本人の選択」を大事にしてきたつもりです。

母である私が一番の味方で

でも、ふと立ち止まったときに、「あの言葉が、私の原点だったのかもしれない」と気づいたのです。

中間反抗期まっさかりの長男

長男がまだ保育園児だった頃。

当時の彼は中間反抗期の真っ只中で、何をするにも「イヤ!」「めんどくさい!」の嵐。ちょっとでも思い通りにいかないと、すぐに投げ出してしまう。挑戦するより先に、イライラして泣いたり怒ったりすることが多く、私もつい「なんでそんなにすぐ諦めるの?」と責めるような言い方になっていました。

正直、どう関わればいいのか分からなくなっていた頃――

担任の先生が静かにこう言ってくれたのです。

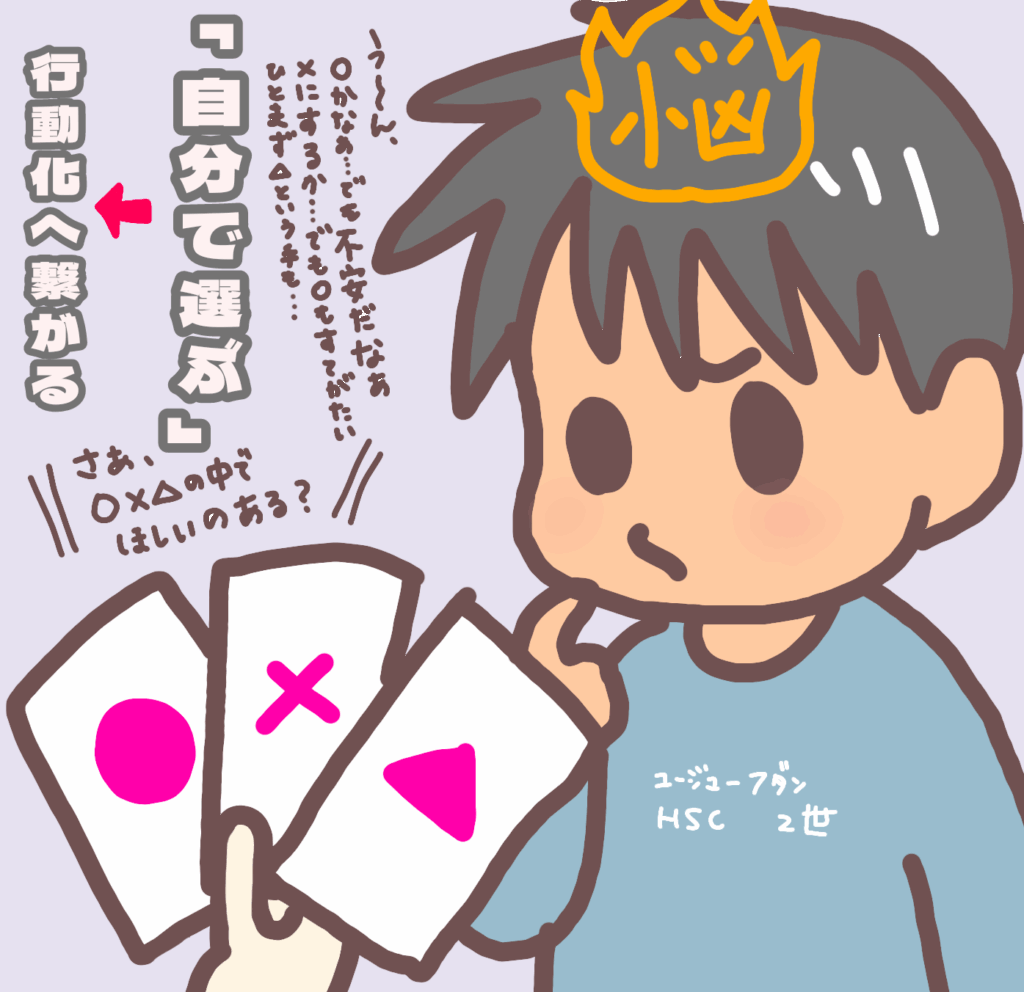

「どんな些細なことも、自分で選ばせてみてください」

「自分で選んだことなら、ちゃんとやり遂げたいと思えるんです」

小さな選択でも「自分で決めた」という実感

その日から、私は意識して長男に“選ばせる”関わり方を取り入れるようにしました。

たとえば――

「今日は赤の服にする?それとも青にする?」

「おやつ先にする?それとも宿題終わらせてからにする?」

「先に言いたいことある?それとも、私の話から聞く?」

どれも小さな選択肢だけれど、本人が決めるということを大切にしました。すると、驚くほど反発が減ったのです。

実際に、教育社会学でも「自分で選ぶ経験」が子どもの自己決定感や主体性を高めることが知られています。

こちらのコラムも参考になります⇩

不登校をしてわかった!我が子が不登校になったら親がすること! | パステルジャンプ

もちろん、思うようにいかない日もたくさんありました。

でも、少しずつ「納得して動く」「やり遂げようとする」姿が増えていったように思います。

「分からん」って言うこともある。でもそれでいい

うちの子は、たぶん私の血をしっかり引いていて(?)

優柔不断なところもあって、「どっちでもいい」「分からん」ってなることも多いです。笑

たぶん、選ぶことそのものに迷いが出やすい性格なんだと思います。

だから無理に「自分で決めてよ!」とは言わずに、

2択に絞ったり、「Yes/No」で答えられるようにしたりと、選びやすさを整える工夫をしています。

この関わり方は、発達支援の現場でも有効とされています。

優柔不断な子どもには選択肢を減らし、答えやすさを保証することで「自分で選ぶ力」が育ちやすいと言われています。

⇩様々なコラムでも、『本人に選択させることの重要性』が述べられています。⇩

「自分で決められない」優柔不断な子供の心理と育て方|CHANTO WEB

自分で決められない…いつも悩んでしまうHSCの子どもが決める力をつける2ステップ | パステルジャンプ

それでも迷ってしまうときは、

「どっちか選ばないといけないってことはないよ」

「後で決めても大丈夫だよ」と伝えて、

“選ばない自由”も大切にしています。

不登校の支援にもつながっていた

小学校高学年で完全不登校になった長男。

彼の気持ちをどう支え、どう前に進めばいいのか、模索の日々でした。

そんな中でも私が一貫して大事にしてきたのは、「本人の気持ちを尊重し、選択の主体を渡すこと」でした。

たとえば、学校との面談には長男も一緒に参加させました。

「お母さんだけで来てください」と言われることもあったけれど、私は「本人不在で話を決めるのは違う」と感じて、あえて連れていきました。

先生たちとの会話の中で、言語化が難しそうな場面では少しサポートしつつ、

「自分でどうしたいか」

「今日はここまでにしたい」

「この話はしたくない」

といった気持ちは、なるべく本人が言えるように環境を整えました。

このような「本人の意見を尊重する支援」は、文部科学省の報告書でも強く推奨されています。

たとえば令和4年の「不登校児童生徒への支援の在り方について」では、“本人の意思や希望を尊重し、本人参加型の支援体制を構築する必要がある”と明記されています。

それは「自分の人生を自分で決めていいんだよ」という、私からのメッセージでもありました。

違う人格、違う人生を生きている子どもだから

親子とはいえ、子どもは自分とは違う人格で、違う人生を生きている存在です。

「親の思うベスト」を押しつけるのではなく、「この子自身がどう生きたいか」を見つけていけるように寄り添いたい――そう思っています。

だからこそ、学校と口裏を合わせて無理に誘導したり、「騙し討ち」的な方法は絶対に避けたかった。

揺らぐこともあったけど、越えてはいけない一線があると信じて、関わってきました。

忘れてしまう日があっても、思い出して初心に返る

…なんて、偉そうに言っているけれど、

もちろん私も、すっかり忘れていた時期もあります😅

「早くして!」「なんで決められないの?」と急かしてしまったり、

「もう、知らんよ!」と投げやりになってしまったことも、正直たくさんあります。

でも、そんなときにふとあの先生の言葉を思い出して、

「そうだった、私は“信じる”って決めてたんだ」って初心に返る。

それだけで、子どもとの向き合い方が、少しだけやさしくなれる気がします。

医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。

継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。

医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊

🪶まとめ

子どもが「自分で選んだ」と感じることで、納得して行動しやすくなる

優柔不断でもOK。選択のハードルを下げる工夫が大切

思い出せることが大事。初心に返るたび、よりよくしようという行動が積み重ねられていく。

いつも絶え間なくなんて私には無理😅だけど、学んで行動して、また思い出して実行することは出来る。いつからでも。

あの日、保育園の担任の先生が教えて下さった学びは、保育だけじゃなく、人を育てるのに必要不可欠な視点でした。

同じく優柔不断っ子の親御さん、伸びしろしかない『子(人)育て』の視点がお役に立てたら嬉しいです😌

❀moyu❀

⇩オススメ記事⇩

自分の心の声を聴く、マインドフルネスのブログはコチラ⇩